インピーダンス測定のトラブルと解決法

圧電素子のインピーダンス測定

圧電素子のインピーダンス測定

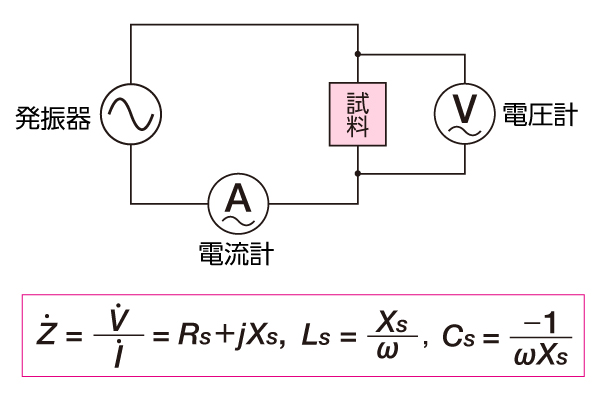

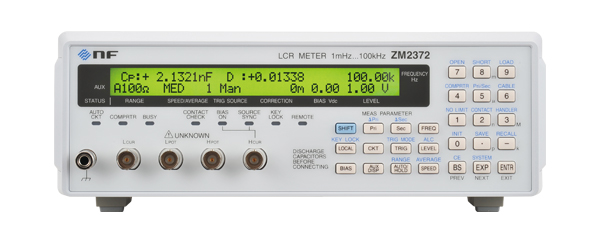

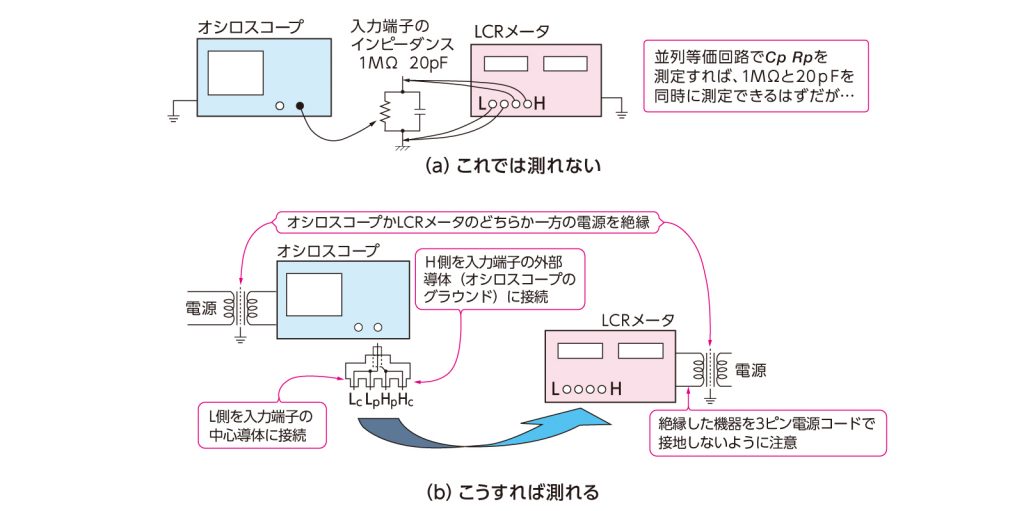

LCRメータやインピーダンスアナライザなどのインピーダンス測定専用機は、定められた大きさの電圧(電流)を加えたときの電流値(電圧値)からインピーダンスを求めています。

測定に用いる信号の大きさを選択できるものもありますが、その範囲は、電圧でおおよそ10mV~1V程度です。

ところが、数ある素子の中には、測定信号の大きさや直流バイアスなどによってインピーダンスが変化するものがあります。

圧電アクチュエータなどの圧電素子はその典型です。

圧電素子は駆動電圧や内部摩擦による温度上昇などに対して非線形性を有するため、測定条件によってインピーダンスが変化します。

特に、積層タイプの圧電素子はドライブ電圧が高いため、LCRメータなどでは信号の大きさが不足します。

しかしながら、測定の目的から考えれば、素子が本来用いられる状態でのインピーダンスを測定することが望まれます。

測定の意義

インピーダンス測定に用いる信号の大きさを、素子が実際に用いられる条件と等しくすることによって、より実際的な素子の挙動を解明できます。

問題点

LCRメータなどでは、測定信号の条件が固定化されているため、測定条件を満たすことができない。

電圧が足りない

LCRメータなどの駆動電圧は、通常で10mVから1ボルト程度です。

これに対して、圧電素子のドライブ電圧は、小さいもので数ボルト、積層タイプでは、100ボルトを超えるものもあります。

かといって、LCRメータの出力に、増幅器をつないだり、昇圧トランスを入れることはできません。

入力回路が壊れる

ネットワークアナライザなど、信号源出力を持つものを使えば、増幅器を繋ぐことはできますが、今度は、測定入力の電圧定格を超えてしまうため、測定器を壊す危険があります。

共振がある

アクチュエータには機械的な共振点があります。共振を積極的に利用する用途では、共振点付近の特性(インピーダンスや位相など)を詳しく調べる必要があります。

共振点付近ではインピーダンスが急激に変化するため、周波数分解能を高くして測定したいところです。

共振がある場合は、信号源の電圧よりも高い電圧が現れて測定器に加わることも忘れてはなりません。

解決法

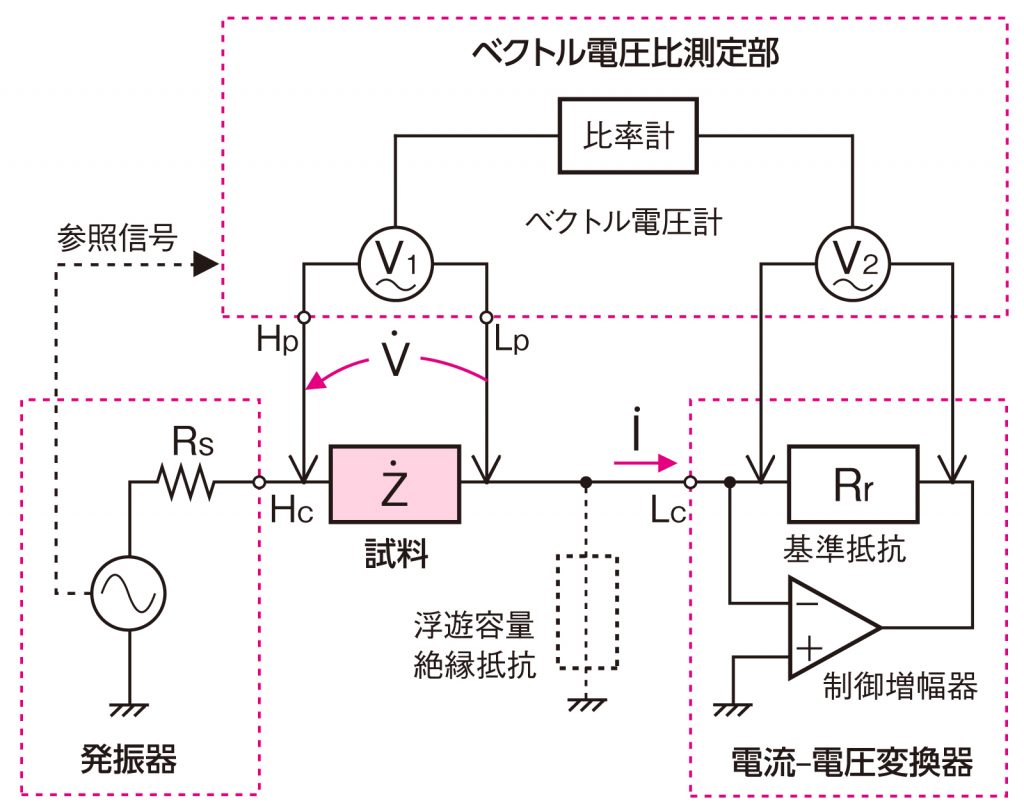

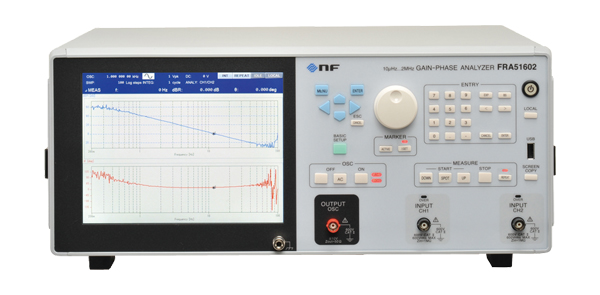

FRA(周波数特性分析器)を使うのが、最も確実な方法です。

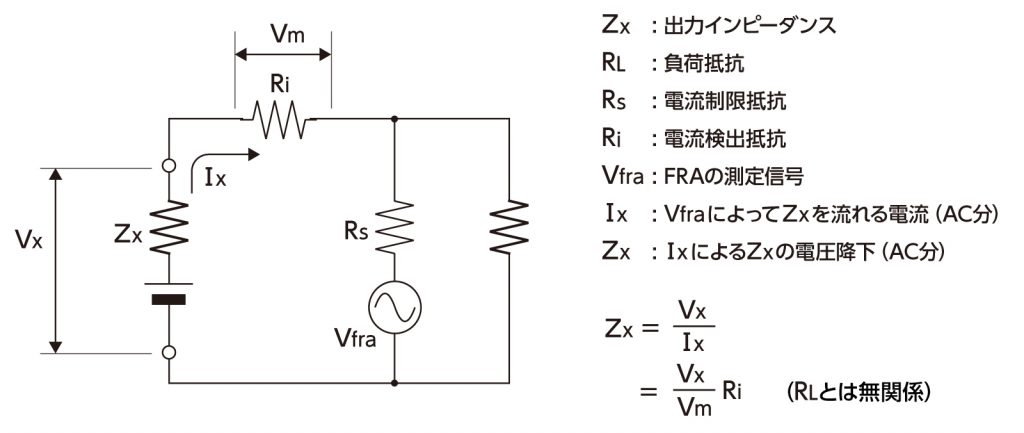

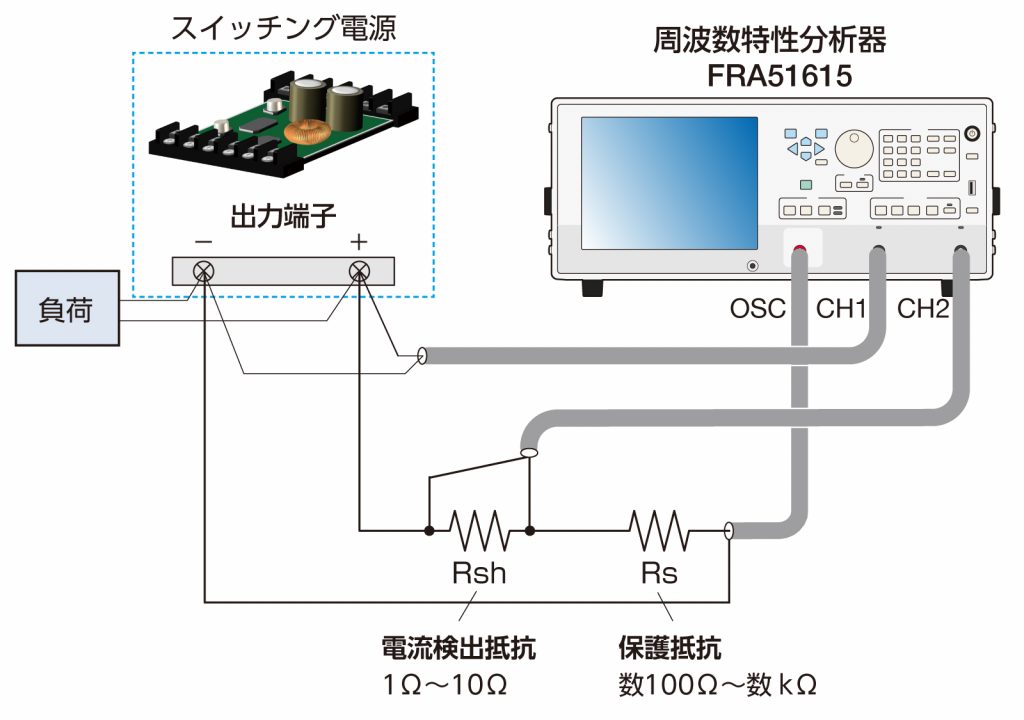

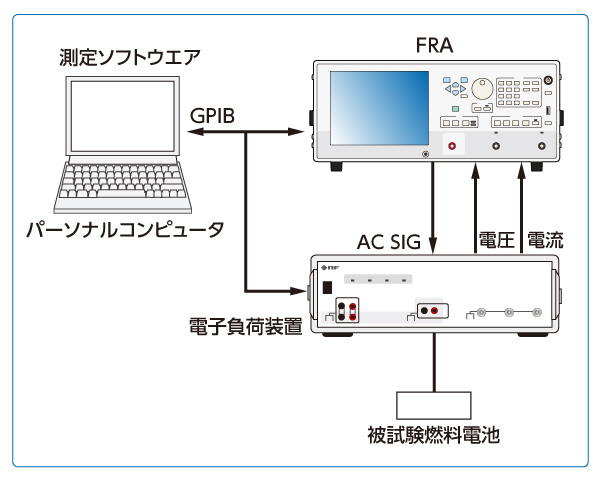

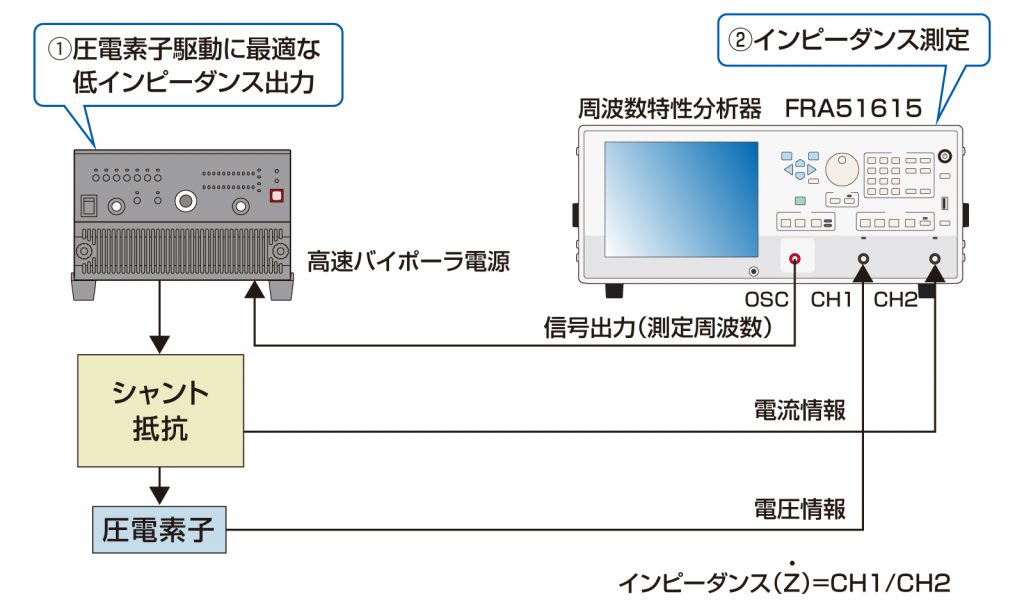

測定のブロック図は下のようになります。

FRAの信号源出力は最大で10Vpeakありますが、これで不足する場合は、高速バイポーラ電源(HSAシリーズ)を付加します。

例えば、HSA 4011では、DC~1MHz, 150Vp-p, 2.82Ap-pを出力できます。

また、電流検出用のシャント抵抗も用意されています。

メリット

- FRAの測定入力は高耐圧ですから、測定対象の出力によって飽和したり壊れてしまう心配がありません。

例えば、FRA5095の最大入力電圧は250Vrmsあります。そのうえ、オートレンジングなので、レンジ設定を間違えることがありません。 - FRAには、測定値に急激な変化を生ずる区間の周波数ステップを自動的に細かくする”自動低速高密度スイープ”の機能があるので、共振点付近だけの周波数ステップを細かくして、全体の測定時間を長くすることなく、変化の急な部分だけを詳細に計測することができます。

因みに、最高分解能は、全帯域で0.1mHzです。

Qの高い共振では、周波数の変化に伴う振幅の応答に過渡現象を伴うことがあり、周波数の変化後直ちにデータを取り込むと誤差を生じる場合がありますが、FRAでは、周波数が変化してからデータを取り込むまでの時間を設定することもできます。

実測例

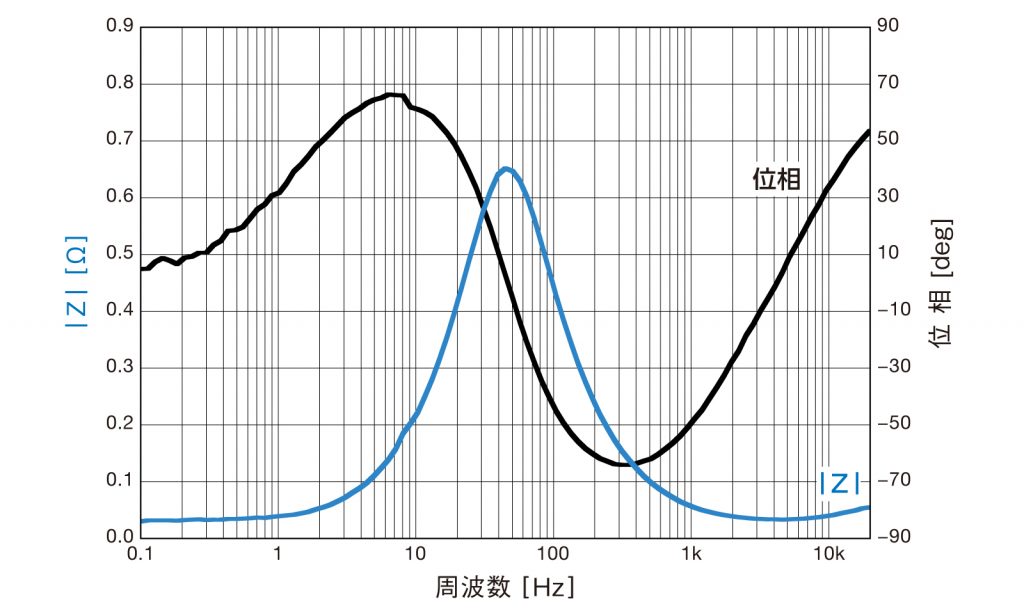

以下に実測例を示します。

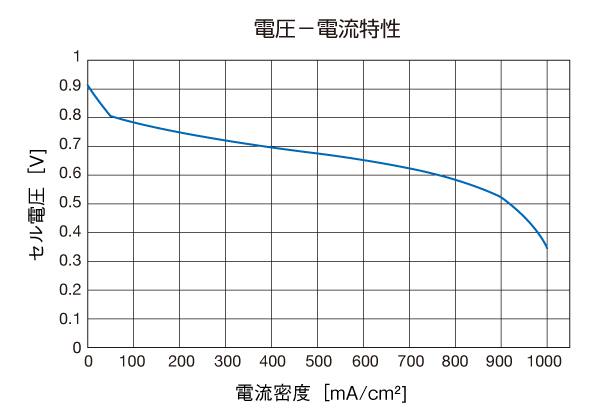

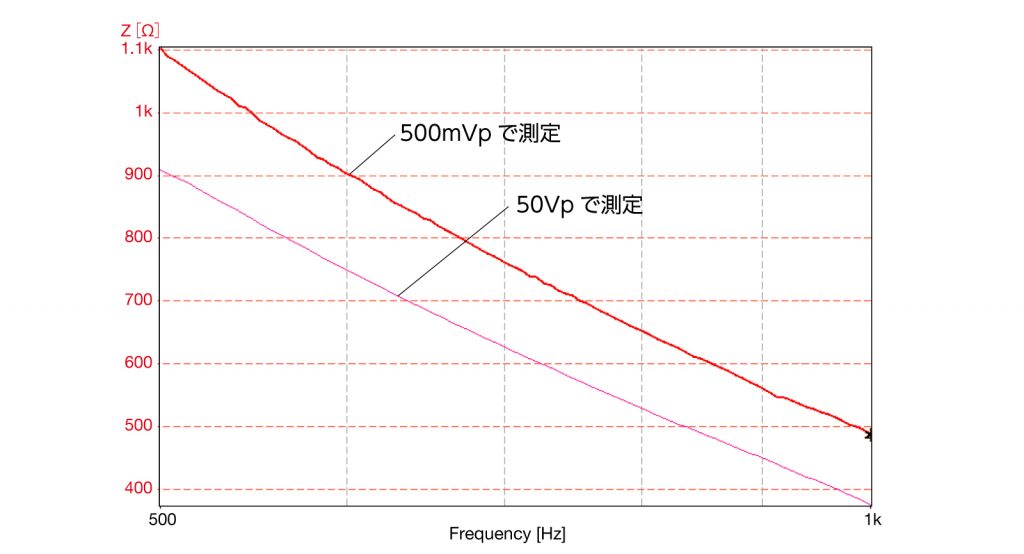

上の二つは、異なる駆動電圧で測定した例です。

高い駆動電圧では、インピーダンスが低下することや、発熱によって高域のインピーダンスが変化することが分かります。

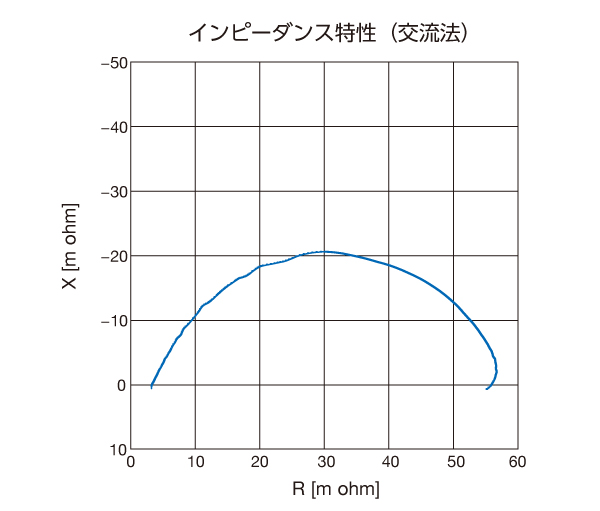

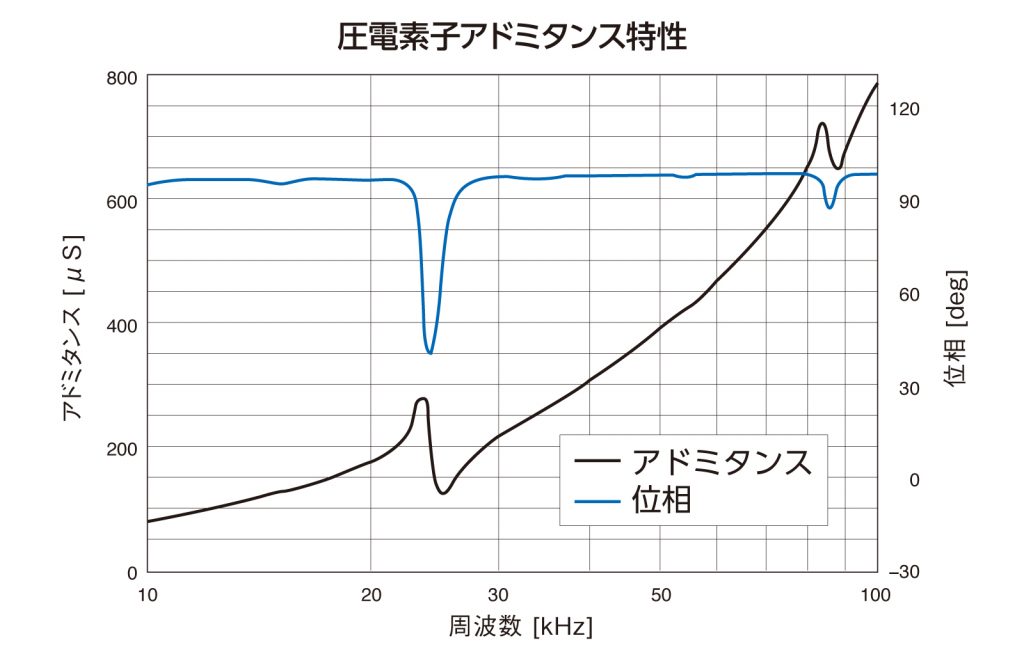

下のデータは、共振点を含む周波数帯域でアドミタンスを測定したものです。FRAでは、ch1とch2の演算設定を逆にするだけで、アドミタンスを簡単に求めることができます。

実測データ

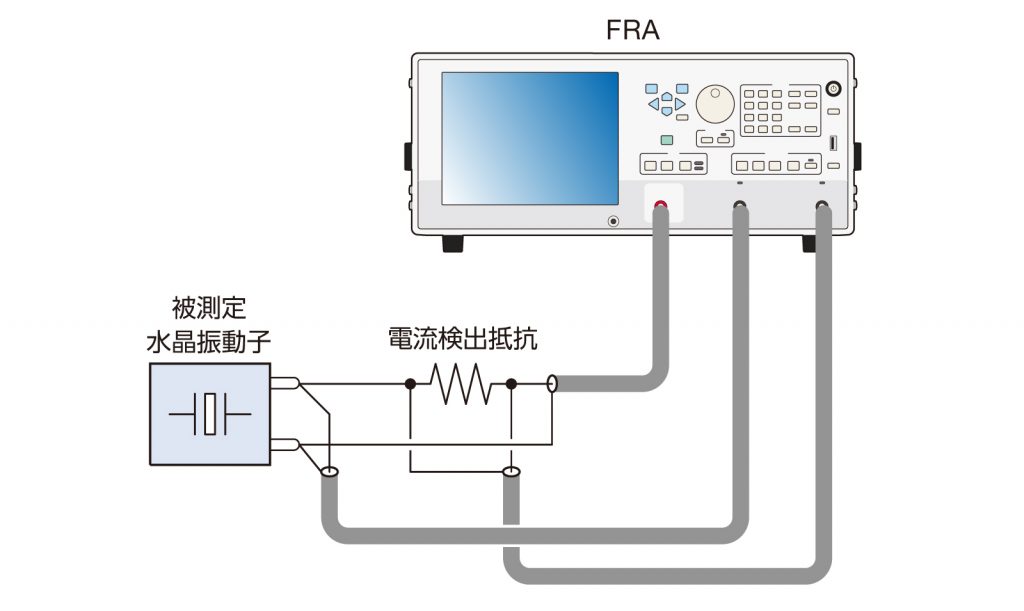

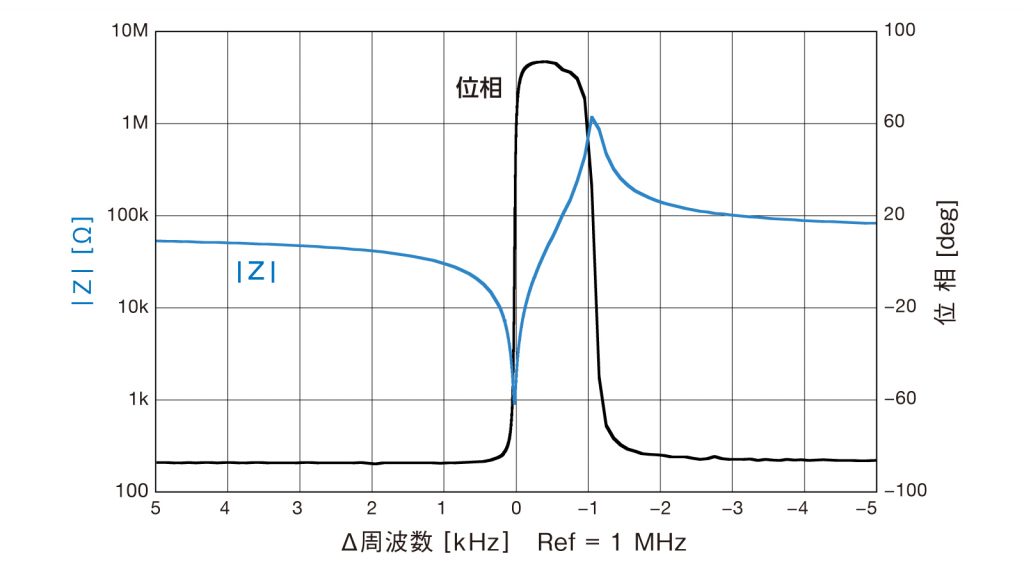

このデータは、圧電アクチュエータではなく、水晶振動子の共振点付近のインピーダンスと位相特性を詳細に観測した例です。

この場合は、駆動用の増幅器を必要としません。

接続図

実測例

技術資料『周波数特性分析器 技術解説集』

この特集で取り上げたインピーダンス測定をはじめ、周波数特性分析器 (FRA) を用いたさまざまな測定例、測定原理や他の測定器との違いなどを解説した技術資料をご用意しております。

また、インピーダンス/ゲイン・フェーズアナライザ(ZGA)およびFRAを用いてスイッチング電源の安定性を評価する方法をご紹介した資料もございますので、是非ご請求ください。